テレビにみかん、それにこたつと言えば、冬の定番でしょう。家族みんなでこたつにあたりながら、話をしていると心まで温まる気がします。

こたつは「炬燵」や「火燵」などとも書き、室町時代に初めて登場しました。ストーブのように部屋全体を暖めるのではなく、体の一部分だけを温める暖房器具は世界でも珍しいものです。

これは日本家屋が通気性を重視したふすまや障子で区切られているために気密性が低いことと、部屋全体を暖められるほどの十分な燃料が手に入らなかったことが理由だと考えられます。

最近は西洋式の家が多く、ストーブやエアコンなどの暖房器具が目立っていますが、いろりを囲むようにみんなが向かい合って暖を取る姿は日本独特の光景で、まさに冬の風物詩と言えるでしょう。

こたつでみかんを食べるのも、立派な文化のひとつと言えそうですね。

お天気豆知識(2024年11月28日(木))

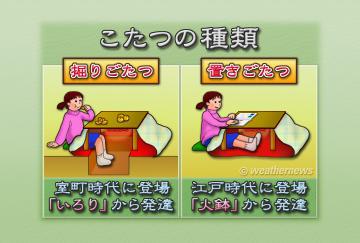

こたつには、大きく分けて「掘りごたつ」と「置きごたつ」の2種類があります。歴史的には掘りごたつの方が古く、室町時代にはすでに使われていました。

掘りごたつはいろりの上にやぐらを組んで、紙子(かみこ)と呼ばれる紙を揉んで柔らかくした保温用の衣服などをかけたもので、足をのせて暖を取っていました。

このころのやぐらは足をのせやすいように低く、形は今のような格子状ではなく、簀の子(すのこ)になっていたようです。

江戸時代になると畳が普及し、いろりに変わって火鉢が多く利用されるようになりました。この火鉢とやぐらを一体化させたものが「置きごたつ」です。

掘りごたつと違い、場所を移動することができるのが最大の特徴で、現代の電気ごたつの祖先と言えます。

また、置きごたつの一種に行火(あんか)という小さな箱の内部に炭火などを入れた物もあり、やがて懐に入れて持ち歩ける懐炉(かいろ)も発明されました。一度こたつに入ると動きたくなくなるという人は、こちらの方が良いかも知れませんね。