北日本や北陸地方などでは雪の季節を迎え、これから雪が積もるようになってきます。雪や氷が路面を覆うようになると、スリップ事故が発生するおそれもでてくるため、雪国では道路の融雪に様々な努力をおこないます。

雪国の中でも比較的寒さの厳しくない地域では融雪剤を散布したりくみ上げた地下水を散水して雪や氷をとかしていますが、北海道などの特に寒さの厳しい地方ではロードヒーティングによる融雪を行っています。

ロードヒーティングというのは、道路の下に電熱線や温水パイプなどを埋設し、電気や温水によって路面の雪や氷をとかすものです。

坂道や急カーブ、交差点などのスリップ事故のおきやすい車道のほか、歩行者の転倒事故を防ぐために歩道でも利用されています。

また、除雪作業が困難な高齢者の家庭では玄関前に埋設して利用したり、いつも雪の無い状態を保ちたい店舗やアパート、マンションなどの駐車場などでも活躍しています。

寒さの厳しい地方にとって、ロードヒーティングは、冬を快適で安全に過ごすためになくてはならないものとなっています。

お天気豆知識(2024年11月19日(火))

路面が雪に覆われた場合、除雪車を使っても道路の雪や氷を完全に取り除くことはできませんし、除雪車を利用すればそれだけ人手が必要になります。

しかし、ロードヒーティングを利用すれば、極端な低温や大雪のときでない限り、路面の雪や氷を完全にとかして安全な道路を確保することができます。

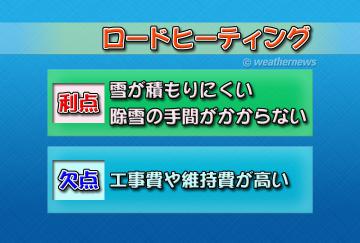

ロードヒーティングには大きな利点がある一方で、埋設などの工事費や維持費が高いという欠点もあります。そのため、費用を少しでも少なくおさえようと様々な工夫がなされています。

たとえば、気象状況に応じた効率的な運転をおこなったり、温水プールや地下鉄の駅舎などからの熱を再利用することでエネルギーの無駄使いを減らしています。

また、その土地ならではの工夫もあります。冬に地吹雪が起こりやすい道路では、強風を逆手に取りロードヒーティングのための電力を風力発電によって確保しています。

温泉地の中には、歩道の下に温泉水を流してロードヒーティングを行い、維持費を電熱線方式の50分の1にまでおさえているところもあります。

冬道の安全を確保するためにも、ロードヒーティングなどの対策をいっそう充実させてほしいものですね。