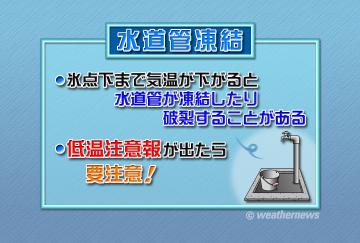

水道管凍結

この時期、朝晩の冷え込みが厳しくなると、水道管が凍結する被害が発生することがあります。水は氷に変化することで体積が1割ほど増えるため、このとき膨張しようとする力が大きいと、水道管は凍結するだけでなく時には破裂してしまうこともあります。気温がマイナス4度以下まで下がると、このような水道管の凍結や破裂のおそれが出てくるため、低温注意報が発表された時は特に注意が必要です。また、気温だけでなく水道管の状態や場所も、凍結のしやすさに影響を与えます。たとえば水道管が屋外にむき出しの状態だったり、日陰になりやすい建物の北側にあると、比較的冷え込みが弱くても凍結しやすくなるのです。他にも、風が強くあたる場所や、集合住宅などの屋上にある水タンクの配管、そして屋外の湯沸かし器、給湯器なども要注意と言えるでしょう。効果的な対策としては、水道管に保温材を巻き付けたり、少しずつ水を出しておくことなどがあります。さらに少々面倒でも事前に水抜きをしておけば、凍結の心配はほぼなくなります。