タケノコのおいしい季節がやってきました。タケノコはたくさんの皮に包まれており、その中から真っ白な身を取りだして煮物などにして春を味わいます。

タケノコがおいしいのは土から顔を出したか出さないかくらいの時で、成長して大きくなってしまうと食べるのに適さなくなります。

しかし成長した竹は、昔の人々にとって生活になくてはならないものでした。竹細工の家具や垣根、また器としても利用してきたのです。

また、タケノコが成長するときにはがれ落ちるウロコのような竹の皮も重宝されてきました。竹の皮は、雨や日差しを除ける笠や草履などに加工され、江戸文化の錦絵などの版画を擦るときに使う「バレン」としても使われてきたのです。

そして忘れてならないのは包装紙としての役目です。今ではほとんどありませんが、昭和30年代頃までは肉屋でお肉を包むときは竹の皮を使っていました。

竹の皮の内側はすべすべしているので、お肉が皮についてしまうことはありません。また、乾燥しにくく変色もしにくいため、食べ物を包むのにとても適しているのです。このように竹の皮は、天然の包装紙として利用されてきたのです。

お天気豆知識(2025年04月16日(水))

時代劇などで竹の皮におにぎりを包んでいる光景を見ていると風情があってとてもおいしそうに見えますが、これは皮の雰囲気を楽しむためではありません。

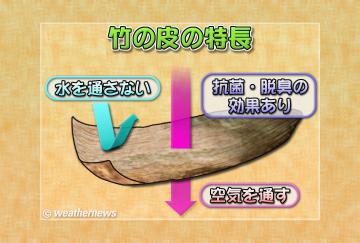

今のようなプラスチックの容器などが無かった時代は、食べ物を包むものとして竹の皮が利用されてきました。その理由には、包みやすいことのほかに、水を通さないことがあげられます。

これは包装紙としては最も重要な性質ですね。それなのに空気は通すので、ラップに包んだおにぎりとは違い、水滴が周りにつくことはありません。

おいしいままの状態で食べ物を包み込んでくれるのです。さらには竹の皮に含まれるフラボノイド色素が菌の増殖を抑え、葉緑素が脱臭と抗菌の両方の役割を果たしてくれます。

つまり、竹の皮はただの包みではなく、抗菌、脱臭の効果を兼ね備えているため、食べ物を長時間おいしいまま包んでくれる優れものだといえます。竹の皮で包んだおにぎりはおいしそうに見えるだけでなく、本当においしいのです。