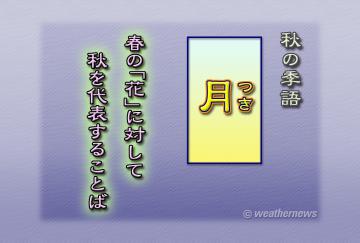

秋の季語のひとつに「月」があります。月は季節を問わず見られるものですが、「中秋の名月」というように秋の月は特別なものです。

春の季語として、「花」が大事にされてきたのと同じように、昔から秋を表す大切な言葉として使われてきたのです。

日本では、古くから収穫期になると月を祭る行事が執り行われていました。

現在の月見の際にもいもやだんご、枝豆、ススキの穂などを供えるのは、昔の農耕行事の名残と言えるでしょう。

秋の空気はさわやかで澄んでいるので、月もひときわ美しく見えます。秋の夜長に、ゆっくりと月を眺めてみるのも良いですね。

お天気豆知識(2024年10月04日(金))

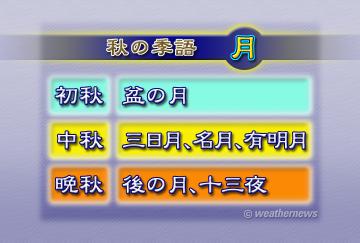

秋の季語には月を表現したたくさんの言葉があります。たとえば初秋(立秋から白露の前日)の季語には、「盆の月」というものがあります。旧暦7月15日の盆の夜の月で、秋に入ってから初めての月です。

中秋(白露から寒露の前日)には「名月」のほかに、月齢3日の「三日月」や夜明けのほのかに明るい空に見える「有明月(ありあけづき)」などが含まれています。

晩秋(寒露から立冬の前日)の季語としては、「後(のち)の月」、「十三夜」があります。いずれも旧暦9月13日の月のことで、満月の2日前の少し欠けた月になります。

徒然草(つれづれぐさ)の中に、「花はさかりに、月はくまなきをのみ賞するものかは」という句があります。これは、桜は満開のころ、月は満月ばかりが美しいものではない、という意味です。

「月」ひとつをとってみても豊富な季語があり、日本人が昔から感性豊かに月の美しさを見出してきたことがわかるでしょう。