これから4月初めにかけて茶畑の多くで新芽が現れ始めます。

新芽はやがてその年最初に摘まれる「一番茶」となるもので、これを蒸したり乾燥して製茶したものが新茶として5月中旬くらいから市場に出回るようになります。

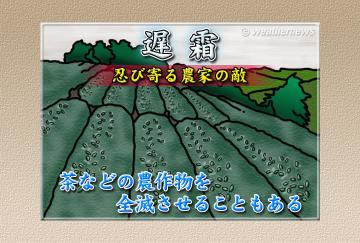

しかし、この時期はまだ霜の心配が続く季節でもあります。1979(昭和54)年4月18日、お茶の名産地である静岡県で大規模な霜による被害が発生し、県内の栽培面積のおよそ7割が影響を受け、被害額は100億円にのぼりました。

さらにその後も大規模な遅霜による被害は、同じ時期に多く発生したのです。最近では2013(平成25)年の4月12日にも発生しています。

一番茶は若々しい香りとうまみ成分に富んだ茶葉であり、それゆえ高級茶葉であり、農家にとって年収の多くを占めるとても重要なものです。それだけにこのころの霜は、お茶を栽培する農家にとってたいへんな脅威なのです。

お天気豆知識(2025年03月25日(火))

茶は本来亜熱帯の植物なので、低温が続けば葉の細胞が壊されて枯れてしまいます。霜による被害が発生することが多いのは、お茶の新芽が出るころはマイナス3度、その芽を包んでいた葉が開いたあとではマイナス2度程といわれています。

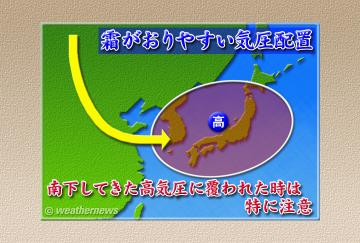

この時期の霜は主に放射冷却現象によって引き起こされます。放射冷却現象とは地面の熱が空へ逃げていくために地面付近が低温になる現象で、湿度が低くて風が弱く、雲のない夜間に顕著に現れるものです。

天気図では日本の広い範囲が大陸から南下してきた高気圧に覆われた場合に、特別な注意が必要といえます。

なぜなら、高気圧が日本を広く覆う場合には風が弱く晴天に恵まれやすくなり、特に南下してくる高気圧は北の冷たく乾いた空気を運んでくるため、強い冷え込みを引き起こしやすいのです。

最近は多くの茶畑に電柱の上に取り付けられた「防霜ファン」とよばれる扇風機があり、地面近くの冷たい空気と高いところの比較的暖かい空気とを混ぜることで、冷え込みを抑えることに役立っています。

しかし、これで霜による被害がゼロになるというわけではありません。気象庁から発表される「霜注意報」や、天気図などを参考にして事前に対策を打つことが必要なのです。