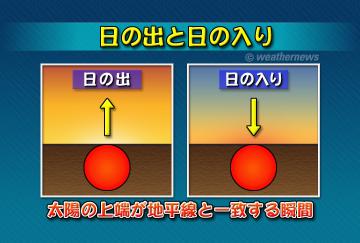

日の出や日の入りの時刻は通常、天体の動きなどから計算によって求めることができます。具体的には、太陽の上端が地平線と一致する瞬間を日の出、日の入りの時刻として算出しているのです。

ですから日の出は、東の空が白みはじめて地平線から太陽が顔を覗かせた瞬間で、日の入りは、西の空へ沈んでいく太陽が、地平線の下へ完全に隠れた瞬間になるわけです。

しかし、ここで基準としている地平線では、山や建物などの遮へい物は考慮していません。ですから、そうした太陽を遮るものの影響で、日の出、日の入り時刻は実際とずれることがあるのです。

また、その場所の標高によっても日の出、日の入りの時刻は大きく変わります。例えば日の出時刻で考えると山の頂上など標高の高い所へ移動した方が早くなります。これは標高の高い所から見た方が、太陽ののぼってくる地平線の位置がより低く見えるためです。

また標高以外の影響もあります。東へ行くほど日の出の時刻は早くなり、これは経度で1度あたり4分くらいの割合です。今の時期の東京と福岡で日の出時間を比べてみると30分以上も東京の日の出の方が早くなります。

お天気豆知識(2025年03月24日(月))

太陽と同じように月もまず東の空へ上がって、やがて西の地平線の下へ沈んでいくという動きを繰り返します。

しかし、地球上から見た時、月は太陽よりもすこし複雑な動きをしていて、月の出る時刻や月が沈む時刻は、かなり大きく変わっていくのです。

昼間に出ている白い目立たない月を見かけることがありますが、このように月は昼間に出たり、夜に出たりと変化します。月の出入りの時刻は、平均すると、1日あたり50分くらい遅くなっていきます。

つまり月の出から次の月の出までの時間が24時間以上あって、このため1日のうちに月の出だけで月の入りがない日や逆に月の入りだけで月の出がない日が存在したりもするのです。

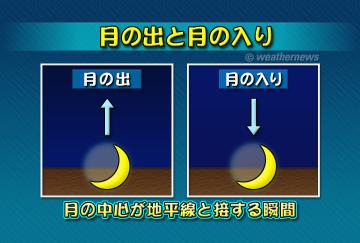

また、日の出と日の入りは太陽の上端が地平線と一致する瞬間ですが、月の場合は満ち欠けがあるため、細い月だったりすると、月の上端がどこなのか曖昧になってしまいます。

このため、月の出、月の入りの定義についても太陽とは違いがあり、月はその中心をもとに考えます。月の中心が地平線と接する瞬間をそれぞれ月の出、月の入りとして、月の出、月の入りの時刻を計算するのです。