春になると、いろいろな小動物が冬眠から目覚めて地上に姿をあらわします。その多くはヘビやトカゲなどのハ虫類で、その見た目などから気持ち悪い等という印象をもつかたも多いのではないでしょうか。

しかしヘビやトカゲが穴から出てくることは、暖かい春がやってきた証拠とも言えるのです。「蛇穴を出づ(へびあなをいづ)」「蜥蜴穴を出づ(とかげあなをいづ)」といった風景は、春の季語として俳句などに詠み込まれたりしています。

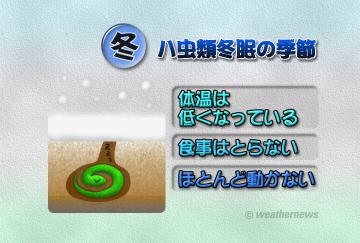

冬の間のヘビたちはどのように過ごしているのでしょうか。彼等は寒さを避けて、穴や、土とコンクリートのすき間などで冬眠をします。

この時、体温がなるべく逃げないように空気と皮膚の触れる面積を少なくし、とぐろを巻いて丸くなっていることも珍しくありません。また数十匹のヘビが同じ所で身を寄せ合っている場合もあります。

そして、冬眠に入ったヘビたちは体内の活動を鈍らせてなるべく体力を使わないようにします。体温は低い状態で保たれ、食事もとらず、ほとんど動きません。

お天気豆知識(2025年03月12日(水))

日本に広く分布するシマヘビは、近畿以西の太平洋側では3月下旬から4月上旬には姿を現し、もっとも遅い北海道でも5月上旬から中旬ごろに姿を現します。

活動を再開したヘビは、冬眠の頃と一転して外気温とともに体温を上昇させ、食欲は旺盛、活動は活発になります。冬を越したヘビたちは本来の姿に戻って野山を徘徊するようになるのです。ハ虫類が冬眠を終え、目覚めるこれからの季節、彼等を見かける機会も増えるでしょう。

ヘビを見かけると悲鳴をあげて嫌がる人もいますが、鋭敏な嗅覚から賢い動物とされ、医術や魔術の象徴や家の守護神としてあがめられたり、水田や海、泉など水に関係が深い水神(すいじん)として祀っている所もあるのです。

シマヘビは小鳥やカエルだけでなくネズミも捕まえて食べます。また、マムシは毒をもったヘビとして日本で広く知られていますがマムシ酒として飲用することができます。

このようにヘビは、人間にとって有益となる側面も持っています。