オフィス街など、高いビルに囲まれたところを歩いていると突然、強い風が吹いてきて驚いたことはありませんか。

これは「ビル風」と呼ばれるもので、高層の建物の周辺で吹く強い風のことです。風は地上付近では穏やかでも、ビルの上層部などの高い所では強風となっている場合があります。

高い建物があると、その建物に進路をさえぎられた風はビルの側面に沿って上下、左右などさまざまな方向に流れます。このとき場所によっては流れが複雑になり、局地的に強い風や乱れた風が吹くことになります。

ビル風は、時にビル周辺の建物に悪影響を与え、歩いている人にとっても危険な場合もあるため、このような影響を防ぐために予測や解析などの研究がなされています。

ビル風の予測や解析には、ビルや周辺の建物などの模型をつくり、人工的に風を発生させる「風洞(ふうどう)実験」と呼ばれる方法が用いられています。

現在では高層ビルだけでなく、それほど高くはない建物でもビル風が発生することが知られています。突然の強風には注意したいものです。

お天気豆知識(2025年01月25日(土))

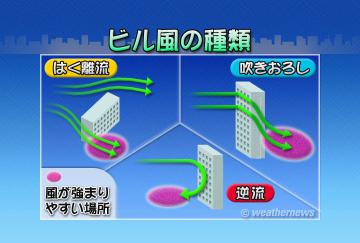

風は建物にぶつかると、上下、左右に分かれ壁面に沿って流れる性質があります。このため、ビル風は建物の形やその配置によっても変化し、ビル風の吹き方も千差万別です。

基本的なものには、建物の正面で左右に分かれた風が建物の側面を上から下へ斜めに流れる「吹き降ろし」というものがあります。

また、ビルに対して斜めに風が吹いたときに起こる「はく離流」、ビルに垂直にぶつかった風が行き場をなくして下に向かい、ビルの反対側に吹きつける「逆風」などがあります。

また、このほかにも複数の建物の間を吹く「谷間風」や建物下層部の開口部(ピロティ)を吹き抜ける「開口部風」、市街地で街路に沿って吹く「街路風」などが挙げられます。

このようなビル風を防ぐために高い建物の周辺には空き地を設けたり、植樹や防風ネットを設置しています。そのほかにも、建物の壁面に凹凸(おうとつ)をつけるなど様々な工夫がされています。