そろそろ受験シーズンとなってきました。受験生のみなさんは最後の追い込みに入っているのではないでしょうか。

限られた時間の中で集中力を維持し、効率よく勉強するには部屋の環境が重要です。

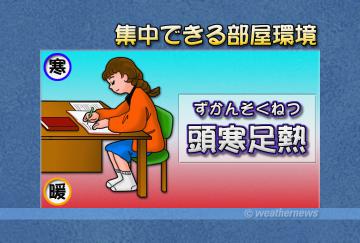

部屋が暖かすぎると、頭がぼーっとして眠くなったりすることはありませんか。また、反対に寒すぎると、手や足の先が冷たくて勉強に身が入らなかったり、風邪をひく原因になったりします。

集中力を高める部屋環境のポイントは、「頭寒足熱」です。「頭寒足熱」とは、字面の通り、頭を寒い状態にして足元を暖めることです。これは日常の健康法の一つとして、昔から、医学的にも人間の最も快適な状態だと分かっています。

心臓から遠い場所を暖めると、血液の流れがよくなり体全体が暖められます。

一方、頭を暖めると、外側の血管ばかりに血液が巡り、脳の周辺は血の巡りが悪くなってしまいます。そのため、脳を十分に働かせるためには、頭部は寒い方がよいのです。

お天気豆知識(2025年01月15日(水))

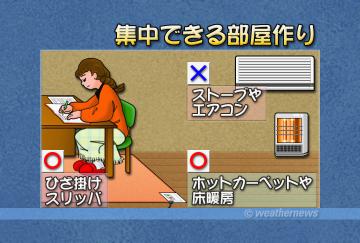

「頭寒足熱」の条件を満たす暖房器具には床暖房や電気カーペットなどが挙げられます。また、ひざ掛けやスリッパで、部分的に下半身を暖めるのも効果的です。

日本には昔からこたつや湯たんぽなど下半身を暖める暖房器具がありました。韓国のオンドル(床下暖房)も、頭寒足熱のための昔ながらの知恵と言えます。

寒さの特に厳しい地方を除けば、最近の暖房といえばエアコンが主流になってきています。エアコンは部屋全体を暖めるには効果的ですが、暖かい空気は冷たい空気より軽いので、暖かい空気が上にいってしまいます。

その結果、冷たい空気が下にたまり、頭の方が暖かく、足の方が冷たい状態になりやすいのです。

またエアコンは、部屋の空気を乾燥させるので風邪をひきやすくなります。このため勉強部屋では、エアコンは極力使わない方がよいでしょう。

部屋が余りに寒くてエアコンを使う場合は、設定温度を低くし、換気をこまめに行って部屋全体を暖め過ぎないようにしましょう。

勉強に集中できる環境を作り、体調を万全にして受験に備えるためにも、頭寒足熱の環境づくりを心がけてはいかがでしょうか。