夕立

夏の午後は毎日のように、どこかで夕立が起きています。夕立は、強い雨と雷を伴うことが多く、大雨や落雷などによって被害をもたらすことがあります。しかし、夕立は日中の暑さを和らげてくれるものでもあります。時には気温を5度以上も下げることがあり、夕立のあとは、一気に過ごしやすくなります。過去には夕立の前と後では、1時間に7度以上も下がったという記録もあります。夕立は、ほてった大地を冷ましてくれて、空気までも涼しくしてくれる、夏に涼をもたらす天然のクーラーと言えるでしょう。

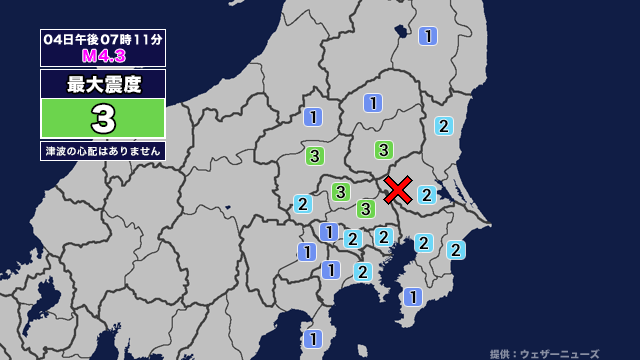

| 発生時刻 | 2024年12月04日 19時11分頃 |

|---|---|

| 震源地 | 茨城県南部 |

| 最大震度 | 3 |

| マグニチュード | 4.3 |

| 深さ | 50km |

| 震度3 | 栃木県 下野市 群馬県 板倉町大泉町 埼玉県 行田市加須市さいたま浦和区川口市宮代町 |

| 震度2 | 茨城県 水戸市笠間市常陸大宮市小美玉市城里町土浦市茨城古河市石岡市結城市下妻市常総市取手市つくば市守谷市筑西市坂東市稲敷市桜川市行方市鉾田市つくばみらい市八千代町境町 栃木県 宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市小山市真岡市益子町壬生町野木町 群馬県 桐生市伊勢崎市太田市館林市群馬明和町千代田町邑楽町 埼玉県 熊谷市本庄市東松山市羽生市鴻巣市深谷市久喜市滑川町嵐山町小川町吉見町ときがわ町埼玉美里町さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま中央区さいたま桜区さいたま南区さいたま緑区さいたま岩槻区川越市春日部市上尾市越谷市蕨市戸田市朝霞市和光市桶川市北本市八潮市蓮田市幸手市白岡市川島町杉戸町長瀞町 千葉県 香取市芝山町千葉美浜区市川市野田市習志野市柏市八千代市鎌ケ谷市白井市 東京都 東京千代田区東京新宿区東京文京区東京品川区東京世田谷区東京渋谷区東京中野区東京杉並区東京板橋区東京練馬区東京足立区調布市小平市 神奈川県 横浜鶴見区横浜神奈川区横浜中区横浜港北区横浜旭区横浜緑区川崎川崎区川崎中原区川崎宮前区 |

| 震度1 | 福島県 白河市棚倉町玉川村 茨城県 日立市常陸太田市ひたちなか市那珂市茨城町大洗町東海村大子町龍ケ崎市牛久市茨城鹿嶋市潮来市かすみがうら市神栖市美浦村阿見町五霞町利根町 栃木県 栃木さくら市那須烏山市上三川町茂木町市貝町芳賀町高根沢町栃木那珂川町日光市大田原市矢板市那須塩原市塩谷町 群馬県 前橋市高崎市渋川市藤岡市富岡市安中市みどり市神流町甘楽町沼田市東吾妻町片品村 埼玉県 鳩山町東秩父村埼玉神川町上里町寄居町所沢市飯能市狭山市草加市入間市志木市新座市富士見市三郷市坂戸市鶴ヶ島市吉川市ふじみ野市伊奈町埼玉三芳町毛呂山町越生町松伏町秩父市横瀬町皆野町 千葉県 東金市旭市山武市神崎町多古町長南町千葉中央区千葉花見川区千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区船橋市松戸市成田市千葉佐倉市流山市我孫子市浦安市四街道市印西市富里市酒々井町栄町君津市 東京都 東京中央区東京港区東京台東区東京墨田区東京江東区東京目黒区東京大田区東京豊島区東京北区東京荒川区東京葛飾区東京江戸川区武蔵野市三鷹市東京府中市町田市小金井市日野市東村山市国分寺市狛江市東大和市多摩市稲城市西東京市青梅市 神奈川県 横浜西区横浜保土ケ谷区横浜磯子区横浜瀬谷区横浜都筑区川崎幸区川崎高津区平塚市茅ヶ崎市三浦市大和市綾瀬市相模原緑区相模原南区厚木市 山梨県 大月市上野原市丹波山村 静岡県 東伊豆町 |

夏の午後は毎日のように、どこかで夕立が起きています。夕立は、強い雨と雷を伴うことが多く、大雨や落雷などによって被害をもたらすことがあります。しかし、夕立は日中の暑さを和らげてくれるものでもあります。時には気温を5度以上も下げることがあり、夕立のあとは、一気に過ごしやすくなります。過去には夕立の前と後では、1時間に7度以上も下がったという記録もあります。夕立は、ほてった大地を冷ましてくれて、空気までも涼しくしてくれる、夏に涼をもたらす天然のクーラーと言えるでしょう。

夏の夜の浜辺で、ウミガメが懸命に産卵している光景をテレビなどで見たことのある人は、多いのではないでしょうか。ウミガメとは、海洋に生息するカメの総称です。世界に7種類いるウミガメのうち、日本でも見ることができるのは、アカウミガメ・アオウミガメ・タイマイ・オサガメ・ヒメウミガメの5種類です。なかでもアカウミガメは、4月から8月ごろにかけて、関東より南の太平洋沿岸や南西諸島の砂浜に産卵のため上陸します。アカウミガメは深さ約50センチほどの穴を掘った後、約1時間ほどかけて、平均120個の卵を産みます。そして産卵から約60日後、穴の中でふ化した子ガメが地上にはい出て、一生の住みかとする海へと向かいます。ちなみに、産卵中のウミガメは、涙を流しているように見えますが、実は涙ではありません。目の上にある塩類腺(えんるいせん)から食べ物と一緒に飲み込んだ余分な塩分を排出しているのです。8月は場所によって産卵の時期を迎えていますが、同時に卵がふ化する時期でもあります。産卵やふ化に立ち会う場合には、親ガメや子ガメを刺激せず、静かに様子を見守るようにしましょう。

標高の高い山では、登るにつれて樹木の数がだんだん減ってきます。高山の岩場や砂利の上では、必死にはりついている植物を見ることができます。そんな「高山植物」に出会えることが登山の魅力のひとつと言えるでしょう。高山植物が育つ山地は、気温が低く常に強風が吹きつけます。また、土壌の水分が乏しいため、植物にとってかなり過酷な環境です。このような厳しい環境に、高山植物はどのようにして適応しているのでしょうか。一般に、高山植物は草丈が低く、とてもしなやかな茎や枝を持っているので、高い山に直接吹き付ける強風にも耐えることができます。また、深く広がるがっちりとした根を持っていることも特徴のひとつです。根を発達させることで、乾燥した斜面でも水分を効率よく吸収することができるのです。このように、高山植物は、私たちが普段目にする草花が育つことのできない、厳しい環境の下で、自分自身の姿を順応させて力強く生きているのです。