建設現場ではさまざまな重機が活躍しています。その中でも、私たち人間の力では動かせないような重い物を運んだり、持ち上げたりするのに使われるのが大型のクレーンです。

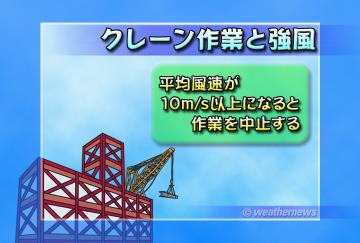

大変頼もしいクレーンですが、実は弱点もあります。クレーンは強風に弱く、平均風速が10メートル以上になった場合には安全を考慮して、作業を中断しなければいけないのです。

クレーン自体は、平均風速が10メートルに達しても構造上問題はないのですが、その吊り荷の面積によっては操作に影響を及ぼすことがあるからです。

風が物体に当たると風による圧力(風圧)が生じます。風圧は風速の2乗に比例して大きくなるため、風速が2倍になると風圧は4倍にもなってしまいます。そのため、面積の大きい荷物の場合、受ける風圧が大きくなり、クレーンの操作に大きな影響を与え、事故につながる危険性もあります。

作業を安全に行うために、現場では風に対しても細心の注意が払われているのです。

お天気豆知識(2024年11月11日(月))

クレーンは風の影響を大きく受けるため、風が強くなる前に作業内容に応じた対応策をたてなければなりません。

そこで、建設現場では風を知る目安として「吹き流し」が使われます。吹き流しを設置することにより、そのなびき方から風の強さや方向を知ることができます。

吹き流しがほとんどなびいていなければ、風速1.5メートル未満の風、30度くらいまでなびいていれば風速1.5から3.5メートル程度の風、60度くらいであれば風速6メートル程度の風が吹いているという目安になります。

そして、吹き流しが地面と垂直近くまでなびいていれば、風速10メートル以上の風が吹いているということになります。このようなときには作業を中断して、ケースに応じた対応をとるのです。

最新の技術を駆使して行われる建設作業ですが、その安全を確保するためにはこんな方法も使われているのです。