台風の被害の中で恐ろしいもののひとつに、高潮があります。特に、南に開けた湾の西側を台風の中心が通って北上した場合には、海水がどっと陸に押し寄せて甚大な被害をもたらすことがあるのです。

高潮の最高潮位は、東京湾やその地域の主要な港での平均潮位を基準とした高さで発表され、これは「海水面が標高何メートルの高さになるか」を表したものといえます。

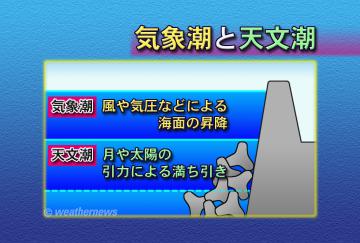

その海水面の高さは、天文潮(てんもんちょう)と気象潮(きしょうちょう)によって決まります。

天文潮とは、月や太陽の引力による潮の満ち干きの現象のことで、気象潮とは、風や気圧などの気象条件による海面の昇降のことをいいます。つまり気象潮は、天文潮のように、あらかじめ決まった周期変化をするものではないのです。

ふだんの潮位は天文潮によって大勢が決まっていて、これは潮位表や潮汐情報として発表されています。この規則的な変化は台風や発達した低気圧がやってくると、乱れてしまいます。場合によっては天文潮の上に気象潮が積み重なることで、高い潮位となってしまうのです。

お天気豆知識(2025年10月10日(金))

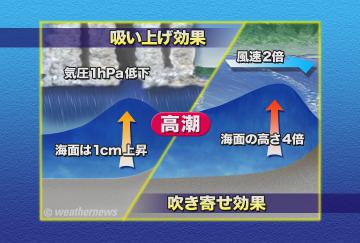

気象潮は、低い気圧による「吸い上げ効果」や風による「吹き寄せ効果」によって発生します。

吸い上げ効果とは、台風などが接近して気圧が低下することで海面が持ち上げられる現象です。気圧が1ヘクトパスカル下がると海面がおよそ1センチメートル高くなるといわれています。

例えば、それまでの気圧が1000ヘクトパスカルの場所へ950ヘクトパスカルの気圧の台風がくると、海面はおよそ50センチ高くなります。

また、吹き寄せ効果は、台風などの強い風が海岸に向かって吹く場合に、海水が海岸に吹き寄せられることで海面が上昇する現象です。海面の高さは、風速の2乗に比例して高くなるので、風速が2倍になると、海面の高さは4倍になります。

また、潮位は地形の影響も受けています。海底の浅いところほど潮位は高く、直線的な海岸より湾の方が、海水が集中して海面をよりいっそう高くします。

その典型といえるのが東京湾や伊勢湾、大阪湾、有明海などです。天文潮による満潮時間に、気圧の低い発達した台風が接近し、強い風が湾の奥に向かって吹くほど、災害につながる可能性の大きい高潮が発生しやすくなるのです。